マーキング(刻印)の用途

製品の付加価値を高めるためのシリアルナンバーや、盗難・偽造防止のための特殊な刻印など、活用の場は多岐にわたっています。メーカーの製造者責任を問う社会的意識の高まりやリサイクルなどの必要性から、特に品質管理面においてマーキング(刻印)は、必要不可欠なものとなってきています。

主なマーキング

-

-

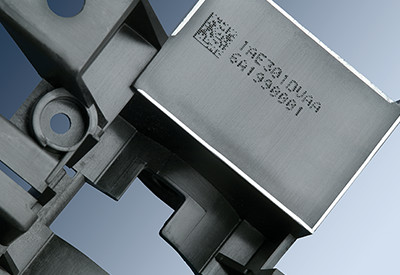

トレーサビリティ(製造履歴管理)

トレーサビリティとは製品の生産工程から市場に流通して消費・廃棄するまでの経路を追跡・確認できる管理システムのことです。工業では部品ごとに製造メーカー・製造番号などを刻印しています。

万が一問題が発生した際にも、いつ・どこで製造されたものかを短時間で確実に断定することができ、早急な対応が可能となることで、消費者の不安をやわらげることができると考えられています。

-

-

-

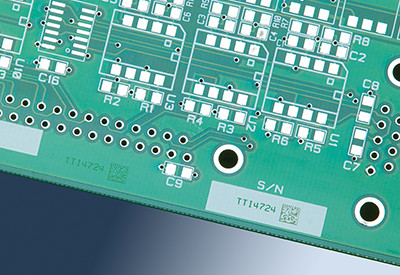

2次元(2D)コード

従来であれば製造年月日など限られた情報をマーキング(刻印)することがほとんどでしたが、近年では製造年月日だけでなく製品の個体番号や記号、製造場所、加工精度、ロットナンバー、製造者番号などデータ量が膨大になってきていることから、2次元(2D)コードによる対応が増えています。

-

-

-

シリアルナンバー・名入れ

品質保証の証として、腕時計やカメラなどの高価な製品には古くから製造番号がマーキング(刻印)されてきたほか、製品の付加価値を高めるために、購入者の氏名や限定生産数のなかの何番目の製品なのかを表すシリアルナンバーをマーキング(刻印)するケースもあります。

-

-

-

盗難・偽造防止

特殊な書体・マークをマーキング(刻印)することで、万が一盗難に遭った際にも所有者である証拠として警察でも認められるため、盗難・偽造防止に役立てられています。自動車の車台番号や原動機番号にも同様のマーキング(刻印)が施されており、盗難車や偽造者の発見に一役買っています。

-

-

-

IT活用

近年ではマーキング装置をインライン化し、製造工程における製品データを収集・分析することで、品質向上や生産性向上に役立てる動きも見られます。

-